新型コロナウイルス関連でもらえる給付金や受けられる支援制度についてまとめました。

この記事では対象者が多そうなものをピックアップしていますが、以下のPDFファイル1〜3ページ目に支援一覧が書かれていますので、一度目を通しておくことをおすすめします。

参考:厚生労働省 | 生活を支えるための支援のご案内(pdfファイル)

ではさっそく紹介していきます。

特別定額給付金(一人あたり一律10万円)

特別定額給付金は、住民票登録されている人なら誰でも10万円もらえる制度です。

まだ申請していないという人はいないと思いますが、申請期限が郵送申請方式の受付開始日から3か月以内となっているので注意が必要です。

自治体によって受付開始日はバラバラですが、少なくとも7月中に申請すれば大丈夫だと思います。

対象者

令和2年4月27日に、住民基本台帳に登録されている人が対象。

支給内容

1人につき10万円支給。

給付対象者の属する世帯の世帯主が1世帯分全て受給します。

申請方法と必要な書類

2種類の方式があります。

1.郵送申請方式

自治体から郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに返送する

2.オンライン申請方式

マイナンバーカード所持者であればオンラインから申請することができます。

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類 をアップロードすれば完了します。

電子署名で本人確認をするので本人確認書類は不要です。

オンライン申請が可能な自治体一覧はこちらで確認できます。ほぼ全ての自治体で可能となっています。

緊急小口資金(主に休業者向けに最大20万円の無利子貸付)

新型コロナウイルスの影響で休業したり生活資金で苦しんでいる人への特例貸付制度です。

無利子で保証人も不要なので、悩んだらとりあえず借りておけばいいのではないでしょうか。

申請期限が2020年7月31日までとなっている(自治体によっては9月30日まで延長を発表しているところもあります)ので、必要なのにまだ申請してない人は早めに申請しましょう。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で休業もしくは収入の減少があった世帯

貸付内容

貸付内容は以下の通り。

- 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:最大20万円

- その他の場合:最大10万円

- 据置期間:1年以内

- 返済期間:2年以内(120回以内)

- 連帯保証人:不要

- 利子:無利子

無利子・保証人が不要なので借入のリスクはほぼないです。

申請方法

申請先は、市区町村社会福祉協議会、労働金庫、取扱郵便局です。郵便局が一番便利ではないかと思います。

郵便局の対応ページは情報が充実していますので、ぜひ見てみてください。

参考:日本郵便 | 緊急小口資金の特例貸付」のお申込みに必要な書類について

必要な書類

必要な書類は以下の通り。

- 借入申込書

- 借用書

- 重要事項説明書

- 申し立て書

- 本人確認書類

- 預貯金通帳の写し

- 住民票

1〜4までは専用の用紙に記入が必要です。

総合支援資金(緊急小口資金でも生活維持が難しい世帯)

新型コロナウイルスの影響で失業するなどして、上記の緊急小口資金でも生活維持が難しい世帯への特例貸付制度です。

こちらも無利子で保証人も不要となっています。

申請期限は自治体によっては記載があるところもないところもありますが、基本的に緊急小口資金と同じと思った方が良さそうです(要確認)。

必要なのにまだ申請してない人は早めに申請しましょう。

対象者

緊急小口資金を利用した後に、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請できる

貸付内容

貸付内容は以下の通り。

- 貸付上限額(単身世帯):月15万円以内

- 貸付上限額(複数世帯):月20万円以内

- 貸付期間:原則3か月以内

- 据置期間:1年以内

- 返済期間:10年以内(120回以内)

- 連帯保証人:不要

- 利子:無利子

こちらも無利子・保証人が不要です。

申請方法

申請先は、市区町村社会福祉協議会のみです。

詳しくは住んでいる自治体の社会福祉協議会の公式ページを見てください。

申し込み用紙も、各自治体の社会福祉協議会から郵送してもらう必要があるようです。

必要な書類

- 借入申込書

- 借用書

- 重要事項説明書

- 申し立て書

- 本人確認書類

- 預貯金通帳の写し

- 住民票

1〜4までは専用の用紙に記入が必要です。

自治体によっては、上記に加えて減収していることが証明できる書類なども添付が必要です。

持続化給付金(50%以上売り上げが落ちた中小法人・事業者向け)

新型コロナウイルスの影響で売り上げが半分以上落ちた中小法人・事業者向けに法人200万円、個人事業主100万円まで給付を受けられる制度です。

申請期限は令和3年の1月15日までなので余裕はありますが、非常に多くの申請があると思うので支給までに時間がかかるかもしれません。

なるべく早めに申請をしておくようにしましょう。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

(資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)

2020年6月29日に雑所得で申告した事業者、2020年に開業した事業者も対象となりました。

給付内容

- 法人:最大200万円

- 個人事業者:最大100万円

ただし昨年1年間の売上からの減少分が上限となっています。

売上減少分の計算方法は以下の通り。

前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

申請方法

持続化給付金の申請は、持続化給付金・申請用ホームページから行います。

手順は以下の通りです。

- 申請の要件を確認し、証拠書類(添付書類)を準備する。

- 持続化給付金・申請用ホームページにマイページ作成する。

- マイページから申請情報入力、証拠書類をアップロードする。

必要な書類

持続化給付金の申請に必要な書類は以下の通り。

- 確定申告書類(申告書別表の控え、法人事業概況説明書の控え)

- 対象月の売上台帳等(2020年の対象月。給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められません)

- 通帳の写し

特設サイトがありますので、詳細は以下で確認してください。

参考:持続化給付金特設サイト

家賃支援給付金

緊急事態宣言の延長などによって、売上が減少したテナント事業者向けに、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。

2020年の7月14日から申請可能となりました。

申請期限が2021年1月15日となっているので、忘れないように申請しましょう。

対象者

家賃支援給付金の受給対象は、以下の①〜③をすべて満たすのが条件です。

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主

②5月~12月の売上高について、

・1ヶ月で前年同月比50%以上減少または

・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上減少

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

給付内容

- 法人:最大600万円

- 個人事業者:最大300万円

申請時の直近1ヶ月の支払賃料に基づき算定した以下の金額を6倍した金額が一括支給されます。

申請方法

必要な書類を準備して、以下の専用ポータルサイトから申請します。

必要な書類

申請する前に、以下の書類の準備が必要です。

法人の場合

法人の場合は、以下の書類が必要です。

- 自署の誓約書

- 2019年の確定申告書表一の控え

- 法人事業概況説明書の控え

- 受信通知(※e-Taxで確定申告をおこなった場合)

- 売り上げ減少を証明する書類(売上台帳など)

- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)

- 直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振り込み明細書など)

- 給付金の振込先がわかる口座情報(通帳の表紙および1・2ページ目)

個人事業主の場合

- 自署の誓約書

- 2019年の確定申告書表一の控え

- 所得税青色申告決算書の控え(※月別売上の記入のある2019年分)

- 受信通知(※e-Taxで確定申告をおこなった場合)

- 売り上げ減少を証明する書類(売上台帳など)

- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)

- 直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振り込み明細書など)

- 給付金の振込先がわかる口座情報(通帳の表紙および1・2ページ目)

- 本人確認書類

必ずポータルサイトで確認しましょう。

細かい指定がある書類もあるので、必ずポータルサイトで詳細を確認してください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(5%以上売上が減少した事業者向け)

新型コロナウイルスによる影響で業況が悪化した事業者が実質無利子・無担保で融資を受けられる制度です。

2020年7月1日からは融資額が拡充されています。

申し込み期限は今のところ無いみたいですが、申請が殺到して融資を受けられるまで期間がかかることが予想されるので、早めに申請しましょう。

対象者

新型コロナウイルス感染症による影響で、最近1ヶ月の売上高が前年・前々年と比較して5%以上減少した事業者。

業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が以下のどれかと比較して5%以上減少しているなら対象となります。

- 過去3ヶ月(最近1花月を含む)の平均売上高

- 2019年12月の売上高

- 2019年10月〜12月の平均売上高

融資の概要

- 資金の使いみち:運転資金、設備資金

- 担保:無担保

- 貸付期間:設備20年以内、運転15年以内

- 据置期間:5年以内

- 融資限度額(中小事業・商工中金):6億円

- 融資限度額(国民事業):8,000万円

- 金利(3年間):特別利子補給制度により実質無利子

- 金利(4年目以降):基準金利

「特別利子補給制度(詳細は現状未決定)」によって、3年間は実質無利子となります。

ただし利下げの限度額は中小事業・商工中金で2億円、国民事業で4,000万円となっています。

申請方法と必要な書類

新型コロナウイルス感染症特別貸付については「日本政策金融公庫」という機関が管理運営をしています。

申請方法や必要な書類は以下のリンクにまとまっています。

動画も用意されており、かなりわかりやすく情報が整備されていますので確認してみてください。

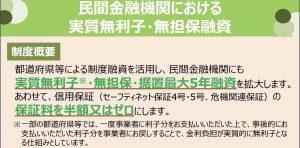

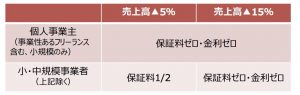

民間金融機関における実質無利子・無担保融資(5%以上売上が減少した事業者向け)

都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関から実質無利子・無担保・ 据置最大5年で融資を受けられる制度です。信用保証の保証料も半額又はゼロになります。

対象者

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用し、以下の売上減少の要件を満たしている事業者。

セーフティネット保証・危機関連保証について

信用保証協会は中小事業者の金融円滑化のために設立された公的機関で、セーフティネット保証、危機関連保証は信用保証協会が行っている保証制度になります。

- セーフティネット保証:取引先が法的整理をしたり、災害などによって経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度

- 機器関連保証:経済危機・災害等による信用収縮が全国的に生じ、売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度

要はコロナウイルスの影響を受けた事業者は、資金調達に関して信用保証協会の保証が受けられるということです。

参考:中小企業庁 | セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項

融資の概要

- 融資上限額:4,000万円

- 補助期間:保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間

- 融資期間:10年以内

- うち据置期間:最大5年

- 担保:無担保

- 保証人:代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要。代表者以外の連帯保証人は原則不要

- 既往債務の借換:信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資へ の借換が可能

申請方法と必要な書類

まずはセーフティネット保証、危機関連保証のいずれかの認定証を取得します。

認定の申請には、住んでいる地域もしくは事業所の所在地の信用保証協会に連絡をしてください。

実質無利子・無担保融資制度の適用自体は、金融機関が申請手続きをします。

必要書類は以下のようになっていますが、各金融機関によりますので、融資を受ける金融機関に相談してみてください。

- 市町村認定書(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれか)

- 金融機関必要書類

- 保証協会必要書類など

より詳細には以下のページを参考にしてください。

社会保険料、公共料金などの支払い猶予・減免

新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少している場合、社会保険や公共料金などの支払いに猶予が設けられます。

項目がたくさんあるので、ここではさらっと紹介します。

厚生年金保険料の支払い猶予

コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)、事業収入が20%以上減少している場合、厚生年金保険料の納付が猶予されます。

以下のページから、申請書などを入手して、最寄りの年金事務所に申請すればOKです。

参考:日本年金機構 | 新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

国民年金保険料の減免

国民年金保険料についても、以下の条件を満たす場合に保険料が減免されます。

- 全額免除:収入が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

- 3/4免除:収入が78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

- 半額免除:収入が118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

- 半額免除:収入が158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

申請書や手続き方法などは以下のページを参照してください。

参考:日本年金機構 | 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

国民健康保険料の減免

コロナウイルスの影響で収入が減っている場合、国民健康保険料の支払いが一部免除されます。

条件をざっくり書くと、以下のようになります。

- 収入が30%以上減少

- 前年の総所得が1000万円以下

- 事業所得以外の収入が400万円以下

計算方法や条件はけっこう複雑なので、詳しくは以下を参考にしてください。

参考:厚生労働省 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る 国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について

国税の支払い猶予

コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)、事業収入が20%以上減少している場合、国税の納付が猶予されます。

詳しくは以下のページを参照ください。

参考:国税庁 | 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

地方税の支払い猶予

コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)、事業収入が20%以上減少している場合、地方税の納付が猶予されます。

詳しくは以下のページに書かれていますが、市民税課などに問い合わせた方が早いと思います。

参考:総務省 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について

公共料金・NHK受信料

電気・ガス・電話料金・NHK受信料も減収の状況に応じて減免されることもあるようです。

詳しくは契約している事業者に相談してみましょう。

その他の給付金・支援など

上記で紹介した以外の給付金・支援を列挙すると以下のようになります。

- 子育て世帯への臨時特別給付金

- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

- 住居確保給付金(家賃)

- 生活困窮者自立相談支援事業

- 生活保護

- 傷病手当金

- 休業手当

- 雇用調整助成金

- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

- 公共職業訓練(離職者訓練)

- 求職者支援訓練

- 小学校休業等対応助成金

- 企業主導型ベビーシッター利用者支援

自分が受けられそうなものがあればチェックしてみてください。

参考:厚生労働省 | 生活を支えるための支援のご案内(pdfファイル)

給付金関係は常に状況が変化するのでチェックしておきましょう

この記事では新型コロナウイルス関係の給付金をまとめてきました。

給付金関係については仕様がけっこう変わったりしますので、なるべくチェックしておいた方がいいです。

ニュースでも大きく取り上げられるので意識しなくても情報は入ってきますが、自分が対象になるかはよく読まないとわからなかったりします。

例えば持続化給付金は6/29から対象者が拡大しましたし、7/1から特例貸付で融資を受けられる金額が上がったりしました。家賃支援給付金は7/14から申請開始です。

それから、特別定額給付金のように締め切りが設けられていて、期日がすぎるともらえなくなるものもあるので注意です。

今後期日が設けられることも考えられますので、受けられるものは早めに申請をするようにしましょう。